Innerhalb von nur zwei Märztagen titelten die Washington Post und die New York Times, dass (1) Präsident Trump die Schließung des Bildungsministeriums angeordnet hat, (2) die Regierung gegen Anwält*innen vorgeht, die sie verklagen, und (3) ein Gericht vorläufig die Abschiebung eines Forschers der Georgetown University gestoppt hat. Was haben diese Ereignisse gemeinsam? Sie sind Teil eines breitgefächerten Angriffs auf Institutionen des Wissens und des Rechts – ein Angriff, bei dem Wissens- und Pressefreiheit und die Rule of Law insgesamt keine Rolle mehr spielen.

Warum Demokratien Wissenschaftsinstitutionen brauchen

Demokratische Verfassungsstaaten sind auf Wissensinstitutionen angewiesen. Hierzu gehören etwa Universitäten, eine der Wahrheit verpflichtete Presse oder wissenschaftliche Einrichtungen und Behörden, die Daten sammeln und auswerten. All diese Institutionen eint, dass sie Wahrheit ermitteln oder jedenfalls die Welt besser verständlich machen, indem sie wissenschaftliche Standards nach objektiven Kriterien anwenden. Ohne einen offenen wissensbasierten Austausch verliert die demokratisch legitimierende Rolle von öffentlicher Teilhabe durch Wahlen und politische Prozesse an Bedeutung. Wahlen spiegeln das öffentliche Meinungsbild zunehmen schlechter wider; schlechte Politik, korrupte und missbräuchliche Regierungsführung lassen sich zunehmend schwerer kontrollieren. Eine verfasste Demokratie lebt von Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz gleicher Freiheit – dazu aber muss die Öffentlichkeit wissen, welche Rechte sie hat, wie sie diese schützen kann und wie gut das Rechtssystem funktioniert. Wer seine Rechte wahrnimmt, egal ob individuell oder durch Organisationen, muss informiert entscheiden können.

Es sind Institutionen, unter deren Dächern ein Großteil unseres Wissens produziert wird. Wie ich anderswo gezeigt habe (z. B. hier und hier), helfen uns Institutionen dabei, die unzähligen Wahrheitsansprüche zu prüfen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind. Zugleich schützen diese Institutionen auf vielfältige Weise die Rechte ihrer Mitglieder. Doch Wissensinstitutionen können Wissen weder produzieren noch verifizieren, wenn sie fürchten müssen, dafür von der Regierung bestraft zu werden. Dann meiden sie Themen oder Einschätzungen, die der Regierung missfallen könnten. Wie Steven Levitsky treffend formuliert:

„Wenn zentrale gesellschaftliche Akteure – seien es Universitätspräsidenten, Medienhäuser, CEOs, Bürgermeister oder Gouverneure – ihr Verhalten ändern, um den Zorn der Regierung zu vermeiden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir die Grenze zu einer Form des Autoritarismus überschritten haben.“

Um jene Art von Institution sein zu können, auf die gesunde Demokratien angewiesen sind, müssen Wissensinstitutionen unabhängig und transparent nach ihren eigenrationalen Kriterien arbeiten können. Werden sie unter Druck gesetzt, bringt das nicht nur ihre eigenen Mitglieder zum Schweigen, auch andere Teile der Gesellschaft schrecken davor zurück, öffentlich Kritik an der Regierung zu üben. Flankiert werden solche Angriffe auf Wissensinstitutionen häufig von Angriffen auf unliebsame Minderheiten (etwa demonstrierende Student*innen aus dem Ausland) sowie anderen Übergriffen auf den demokratischen Verfassungsstaat. Genau das passiert gerade in den Vereinigten Staaten, und es betrifft zahlreiche unterschiedliche Wissensinstitutionen.

Die Presse

Seit Trump 2017 die Presse (frei nach Stalin) als „Feind des amerikanischen Volkes“ bezeichnete, versucht er, sie mundtot zu machen und einzuschüchtern. Hier nur einige Beispiele:

- Medien, die nicht Trumps Weltbild folgen, sind bestraft worden. So wurde etwa die Associated Press von Pressebriefings ausgeschlossen, weil sie sich weigerte, Trumps Umbenennung des Golfs von Mexiko zu übernehmen – hier zeigt sich nicht nur ein autoritäres, sondern ein totalitäres Verständnis von Wissen als all das, was der „Herrscher“ sagt; in einer freien Gesellschaft wird Wissen aber nicht per executive order bestimmt.

- NBC, Politico, The New York Times und NPR wurden aus Büros im Pentagon verdrängt und durch One America News, Breitbart News, New York Post und HuffPost ersetzt, nebst Drohungen, ihnen Mittel zu entziehen.

- Gegen NPR, PBS, Comcast/NBC, ABC und CBS wurden Ermittlungen eingeleitet oder Verfahren wieder aufgenommen, nebst Drohungen, ihre Lizenzen zu entziehen.

- Öffentlichen Mediendiensten ist damit gedroht worden, ihre Finanzierung einzustellen und Lizenzen zu entziehen.

- Große Medienunternehmen haben Trump hohe Summen gezahlt oder Geschenke gemacht (z.B. in einem laufenden Verleumdungsverfahren gegen ABC), was eine für autoritäre Regierungen typische Beziehung zwischen Medien und Regierung widerspiegelt.

Universitäten

Die Trump-Regierung geht gegen zentrale Säulen der Wissenschaftsfreiheit vor, insbesondere gegen das Recht, unterschiedliche Gleichheitsverständnisse zu lehren und zu erforschen sowie darüber zu entscheiden, wie sich trotz Meinungsverschiedenheiten eine sichere gemeinsame Lernumgebung für alle Studierenden wahren lässt. Die Regierung versucht, „Diversity“, „Equity“ und „Inclusion“ (DEI) aus dem akademischen Diskurs zu entfernen; Berichten zufolge laufen deshalb bereits Untersuchungen gegen mindestens 60 Universitäten. Zudem hat die Regierung bedeutenden Universitäten damit gedroht, ihnen die finanziellen Mittel zu entziehen (und dies in einigen Fällen bereits getan), um andere Institutionen einzuschüchtern, damit sie den offiziellen Positionen der Regierung zustimmen (z.B. in Bezug auf DEI-Fragen, studentische Proteste, Antisemitismus usw.) – ein wohl verfassungswidriger Versuch, mit staatlichen Programmen die Regierungslinie durchzusetzen. Laut Berichten hat die Regierung sogar mit Sanktionen gedroht, sollten Mitglieder der betroffenen Institutionen mit der Presse sprechen.

Außerdem hat die Regierung:

- angedeutet, dass „gegenüber Studierenden zu lehren, dass bestimmte ethnische Gruppen einzigartige moralische Verpflichtungen tragen, die andere nicht haben“, das Diskriminierungsverbot aus Titel VI des Civil Rights Act verletzen könnte. Dies könnte in einen zentralen Aspekt der Wissenschaftsfreiheit eingreifen (z.B. die Freiheit, Verantwortungskonzepte zu diskutieren);

- mit dem Entzug von Finanzmitteln gedroht, um die Columbia University dazu zu zwingen, gegen eines ihrer eigenen akademischen Departments vorzugehen und ihre internen Disziplinarverfahren zu ändern (offenbar mit dem Ziel, Protestierende strenger zu sanktionieren, was potenziell der universitären Verpflichtung zu neutralen Disziplinarverfahren widerspricht);

- Forschungsstipendien (insbesondere in den Naturwissenschaften zu DEI-bezogenen Themen) beendet und Fulbright-Stipendien plötzlich ausgesetzt;

- zukünftige Fördermittel für Wissensinstitutionen wie die National Science Foundation (NSF) und das National Institute of Health (NIH) angegriffen, wobei auch die Finanzierung lebenswichtiger medizinischer Forschung betroffen ist;

- die Entscheidung des Supreme Court in SSFA v. Harvard so fehlinterpretiert, dass diese selbst neutral formulierte wissenschaftliche Entscheidungen verbietet, beispielsweise das „Abschaffen standardisierter Tests zur Erreichung eines gewünschten ethnischen Gleichgewichts oder zur Erhöhung der Diversität“.

Wenn altbewährte Policies der Bundesebene ohne öffentliche Beteiligung drastisch geändert werden, dann widerspricht das derjenigen institutionellen Zurückhaltung, die alle staatlichen Organe in einer Demokratie walten lassen sollten, wenn es um grundrechtsrelevante Maßnahmen geht. So hob die Regierung etwa die Executive Order von 1965 auf, die Bundesbehörden zur Förderung der Chancengleichheit verpflichtet, und forderte das Ende der DEI-Programme; sie wich vom jahrzehntelangen parteiübergreifenden Konsens ab, demzufolge die Regierung wissenschaftliche Forschung zwar finanzieren, nicht aber mit inhaltlichen Vorgaben gestalten sollte; und sie stellte Finanzmittel unangekündigt ein.

Die Verwirrung, die unterschiedliche Äußerungen der Regierung stiften, kann ihrerseits zu einem chilling effect in der Wissenschaft führen. Ein Beispiel: Erst verbietet eine Anordnung die Förderung von DEI-Maßnahmen, lässt es den Lehrkräften jedoch unbenommen, DEI-Positionen im allgemeinen Wissenschaftsdiskurs zu vertreten oder zu befürworten. Drei Wochen später gab das Bildungsministerium jedoch eine Richtlinie zu den Antidiskriminierungspflichten von mit Bundesmitteln finanzierten Hochschulen heraus und behauptete, diese hätten „Studierende mit der falschen Behauptung toxisch indoktriniert, dass die Vereinigten Staaten auf ‚systemischem und strukturellem Rassismus‘ gegründet sind“, und sie würden auf gefährliche Weise vermitteln, dass bestimmte ethnische Gruppen besondere moralische Verpflichtungen hätten (siehe oben). Kurz darauf legte ein Dokument zu häufig gestellten Fragen nahe, dass Lehrinhalte ein „rassistisch feindseliges Umfeld“ schaffen könnten (unter Verletzung von Titel VI), abhängig von den „Fakten und Umständen“ des Einzelfalls. Ist es erlaubt zu lehren, dass Mehrheitsgruppen verpflichtet sind, vergangenes Unrecht gegenüber Minderheiten wiedergutzumachen? Lehrkräfte, aufgepasst.

Wissensbehörden

Eine moderne Regierung braucht ein unabhängiges, qualifiziertes Beamtentum – nicht zuletzt, um verfassungsrechtlich gebotene Gleichbehandlung zu gewährleisten. Um eine kohärente, evidenzbasierte Regierungsführung zu sichern, sollten zentrale wissenschaftliche und presseethische Prinzipien auch in den Verwaltungsbehörden gelten, die für wissenschaftliche Bewertung, Datenerhebung oder Berichterstattung zuständig sind. Zu diesen Prinzipien gehört insbesondere das unabhängige Streben nach Wahrheit durch die Anwendung fachlicher Standards, die korrigierbar sind. Doch die Trump-Regierung scheint die Voraussetzungen einer konsistenten wissensbasierten Gesetzesverwaltung zerstören zu wollen. Indem sie Loyalität über Kompetenz stellt, untergräbt sie die Voraussetzungen für eine verlässliche Erfüllung derjenigen Aufgaben, die ihr Kongress und Verfassung zuweisen:

Die Rolle des Rechts

Wissensinstitutionen sind voneinander abhängig: Wissenschaft und Medien brauchen Regierungsdaten; Regierungsbehörden sind wiederum darauf angewiesen, dass Medien über Missstände aufklären und Universitäten langfristige Effekte untersuchen, damit sie auf dieser Grundlage Regulierungsmaßnahmen treffen können. Doch die gesamte Wissensinfrastruktur der USA ist akut bedroht.

Die Wucht dieser Angriffe verstärkt sich durch die parallelen Angriffe auf das Recht.

Die Trump-Administration hat große Anwaltskanzleien sanktioniert oder bedroht – im Wesentlichen, weil sie Personen vertreten oder angestellt haben, die Trump als Gegner wahrnimmt. Soweit ersichtlich, wurde der Entzug von Sicherheitsfreigaben für diese Anwält*innen auch nicht mit tatsächlichen Bedrohungen der nationalen Sicherheit oder anderen rechtlich vertretbaren Gründen gerechtfertigt.

Ein weiteres Beispiel: Die US-Staatsanwaltschaft in Washington, D.C., hat angekündigt, Absolvent*innen der Georgetown Law School nicht mehr als Bundesbeamte in Betracht zu ziehen – als Reaktion darauf, dass sich Georgetown weiterhin zu DEI bekennt. All das geschah ohne Anhörung oder Gerichtsbeschluss – und ohne neue gesetzliche oder sonst ordnungsgemäß erlassene regulatorische Grundlage. Das kann Anwält*innen abschrecken, Personen zu vertreten, die die Trump-Administration als Gegnerinnen ansieht.

Regierungsmitglieder und ihre Unterstützer*innen haben auch Richter*innen bedroht – etwa damit, gerichtliche Anordnungen zu missachten und sie ihres Amtes zu entheben. Das provozierte eine bemerkenswerte öffentliche Reaktion des Vorsitzenden Richters des US Supreme Court. Solche Angriffe erfordern entschlossenen Widerstand, wie ihn unter anderem die American Bar Association bereits geleistet hat.

Als 2007 unter der Bush-Regierung Anwaltskanzleien bedroht wurden, die Guantanamo-Häftlinge vertraten, gab es einen öffentlichen Aufschrei und die Bush-Administration distanzierte sich von diesen Drohungen. So sieht ein richtiges verfassungsrechtliches Verständnis der anwaltlichen Rolle aus. Heute jedoch wird die Stille immer lauter und Widerstand bleibt weitgehend aus – mit wenigen Ausnahmen, darunter Erklärungen der American Bar Association, des Präsidenten der Princeton University und des Dekans der Georgetown Law School als die Regierung ankündigte, Georgetown Alumni nicht mehr anstellen zu wollen.

Ein zentrales ethisches Prinzip der Anwaltschaft ist es, auch unpopuläre Mandant*innen zu vertreten – davon hängt das gesamte kontradiktorische Rechtssystem ab. Es ist ein Kernelement der Demokratie, dass Wahlsieger die Verlierer nicht allein deshalb verfolgen, weil diese opponiert haben; andernfalls werden Wahlniederlagen risikoreicher – was wiederum zur Erosion demokratischer Prozesse beitragen kann (weil Amtsinhaber*innen eine faire Wahl und den möglichen Machtverlust dann lieber vermeiden wollen). Gleichzeitig schwächt es wichtige rechtsstaatliche Sicherungen, wenn Amtsträger*innen weitgehende Immunität von strafrechtlicher Verfolgung eingeräumt wird; Wissens- und Rechtsinstitutionen spielen hier eine entscheidende Rolle, ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, das politische Strafverfolgung verhindert, ohne zugleich die Sicherungen außer Kraft zu setzen.

Die Rule of Law verlangt jedoch nicht nur rechtliche Klarheit und Transparenz, sondern auch Stabilität. Die Trump-Regierung hat jedoch gezeigt, dass ihr diese Stabilität egal ist: von der Auflösung ganzer, vom Kongress finanzierter Bundesbehörden bis hin zur Bestrafung von Universitäten und Arbeitgebern für DEI-Programme oder Forschung, die von früheren Regierungen gefördert wurde. Große politische Umbrüche mit weitreichenden Folgen sollten in angemessenen rechtlichen Verfahren beschlossen werden – nicht per Exekutivbefehl.

Zeit für Mut – und Widerstand

Bislang kam die einzig nennenswerte Gegenwehr von Bundesgerichten, die ihre Unabhängigkeit in mutigen Entscheidungen verteidigen. Salman Rushdie soll 2008 gesagt haben:

„Zwei Dinge bilden das Fundament jeder offenen Gesellschaft: Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Gibt es diese Dinge nicht, gibt es kein freies Land.“

Jetzt ist die Zeit für Mut gekommen – Jurist*innen, Wissens- und Rechtsinstitutionen müssen sich entschieden und wiederholt widersetzen. Denn der Schutz der für unser Wissen relevanten Freiheiten und der Rule of Law betrifft uns alle. Langfristig müssen sich diese Institutionen schließlich fragen, wie sie das öffentliche Vertrauen in ihre Verfahren stärken können, um gegen zukünftige Angriffe besser gewappnet zu sein.

*

Editor’s Pick

von MAXIM BÖNNEMANN

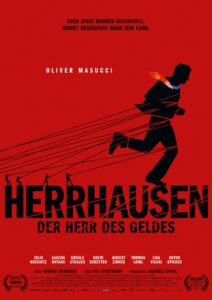

Glasnost, Geld und Glastürme: Belauscht von Geheimdiensten und beobachtet von der Roten Armee Fraktion arbeitet ein rastloser Banker an der Annäherung zur Sowjetunion. Im engen Kontakt mit Kohl fädelt Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Kredite für Gorbatschows bröckelnde Planwirtschaft ein. Das gefällt nicht allen – und auch anderswo eckt Herrhausen an, etwa mit Vorschlägen zum Schuldenerlass für die Dritte Welt oder der Hinwendung zum Investmentbanking. Herrhausen hat Feinde, das Foto seiner zerbombten Limousine geht um die Welt. Bekannt hat sich die RAF, doch Zweifel bleiben. Seine letzten Jahre erzählt dieser fesselnde Mehrteiler in der ARD-Mediathek.

*

Die Woche auf dem Verfassungsblog

zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER

Endlich ist der Frühling da, und bei den ersten warmen Sonnenstrahlen unter klarem, blauem Himmel wird manchen Eduard Mörikes überstrapaziertes Frühlingsgedicht in den Sinn kommen: „Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte.“ Währenddessen regiert Trump mit harter Hand und unterdrückt die freien Kräfte, wie VICKI C. JACKSON oben eindringlich gezeigt hat. SCOTT CUMMINGS (EN) konzentriert sich auf Trumps Angriff auf Anwaltskanzleien, beschreibt die Rolle von Anwält*innen im demokratischen Erosionsprozess und fordert sie zum Handeln auf.

ELIZA BECHTOLD (EN) analysiert den oben erwähnten Fall von Mahmoud Khalil, einem Studenten mit unbefristeter US-Aufenthaltserlaubnis, der wegen seiner öffentlichen Solidarität mit den Menschenrechten von Palästinenser*innen verhaftet wurde. Sie zeigt, warum diese gezielte Verfolgung von Migrant*innen eines der wohl heiligsten amerikanischen Verfassungsrechte beeinträchtigt: die Meinungsfreiheit.

Nach der Lektüre des Leitartikels wissen Sie, warum die verfassungsrechtliche Demokratie auf Wissensinstitutionen angewiesen ist, also Regierungshandeln auf Daten. Da ist es besonders besorgniserregend, dass über 2.000 Datensätze von data.gov – der offiziellen Datenbank der US-Regierung – entfernt worden sind. NANNA BONDE THYLSTRUP und KATIE MACKINNON (EN) untersuchen, wie die „politics of digital erasure“ den Zugang zu Wissen und Demokratie in den USA und darüber hinaus verändern.

SIMON PIELHOFF (DE) geht dieser Beziehung zwischen Demokratie und Verwaltungsstaat näher auf den Grund, sowohl für den US-amerikanischen als auch für den deutschen Kontext – denn gerade, weil die Begriffe „Demokratie“ und „Verwaltung“ so unscharf seien, ließen sie sich besonders leicht politisch instrumentalisieren.

Trump mag diskriminieren, wo er kann, aber immerhin behandelt er jedes Rechtssystem gleich – er missachtet sie alle, egal ob nationales oder internationales Recht. Inzwischen lässt sich kaum noch überblicken, wie oft die Trump-Administration 2025 bereits gegen Völkerrecht verstoßen hat. MARKUS GEHRING und TEJAS RAO (EN) helfen aus mit einem Überblick über die ersten sechs Wochen.

Viele bezeichnen all das als Verfassungskrise. GARY J. JACOBSOHN und YANIV ROZNAI (EN) vergleichen die Ereignisse in den USA mit der Verfassungsentwicklung in Israel. Sie argumentieren, dass unabhängig von der Frage, ob es sich hier tatsächlich um Verfassungskrisen handelt, die aktuellen Entwicklungen jedenfalls in eine Verfassungsrevolution münden könnten.

Eine Revolution erleben wir vielleicht bald auch in der Türkei. Der Istanbuler Bürgermeister – und vielversprechendste Oppositionskandidat – Ekrem İmamoğlu wurde verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. CEM TECIMER (EN) beschreibt, wie die türkische Regierungspartei die Opposition mit rechtlichen Mitteln ausschaltet und ihre Einparteienherrschaft weiter festigt.

„Süße, wohlbekannte Düfte, streifen ahnungsvoll das Land“ – leider sind es die eher faulig-süß duftenden Narrative von angeblich gefährlichen Asylsuchenden, die besser an den Grenzen des gelobten Landes abgewehrt werden sollten. Markus Söder verglich die Polizei an der deutsch-österreichischen Grenze kürzlich mit der „Nachtwache“ aus Game of Thrones. Doch nun erklärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Grenzkontrollen für unionsrechtswidrig. LEON ZÜLLIG (DE) sieht darin einen möglichen Anfang vom Ende der deutschen Grenzkontrollen – spring is coming.

Ein eher rauer Winterwind weht währenddessen in Berlin, wo die SPD und CDU/CSU in ihren Koalitionsverhandlungen planen, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte befristet auszusetzen. RHEA KUMMER und GRETA WESSING (DE) analysieren, warum dieses Vorhaben nicht nur politisch, sondern auch rechtlich fragwürdig ist.

Aus Luxemburg ziehen angenehmere Düfte herüber: Generalanwältin Tamara Ćapeta hielt es in ihren Schlussanträgen für möglich, dass das dänische „Ghettogesetz“ gegen die EU-Rassismus- und Gleichbehandlungsrichtlinie verstoßen könnte. SARAH GANTY and KARIN DE VRIES (EN) zeigen das Potenzial des Falls, schädliche Stereotype in Integrationspolitiken zu hinterfragen.

In Straßburg hingegen liegt der Duft moralischer Verwesung in der Luft – der chinesische Tech-Gigant Huawei soll Mitglieder des Europäischen Parlaments bestochen haben. ALBERTO ALEMANNO (EN) beleuchtet die Schwächen des parlamentarischen Ethikrahmens.

Mit Geld lassen sich nicht nur Abgeordnete kaufen, sondern möglicherweise auch die Unionsbürgerschaft. Das Urteil des EuGH zum maltesischen „Citizenship for Investment“-Programm wird mit Spannung erwartet. LORIN-JOHANNES WAGNER (EN) skizziert mögliche Konsequenzen, sollte das Gericht der (laut Wagner verfehlten) Einschätzung des Generalanwalts folgen.

In Brüssel liegt derweil der Geruch von Schießpulver in der Luft. Das Weißbuch zur europäischen Verteidigung der Europäischen Kommission markiert einen Wendepunkt in der EU-Sicherheitspolitik. ALBERTO VECCHIO (EN) stellt jedoch fest, dass diese strategische Neuausrichtung vor allem kurzfristige Maßnahmen umfasst – der politische Wille für ein nachhaltiges, dauerhaftes Sicherheitskonzept fehle.

Während sich die EU um die Finanzierung einer stärkeren europäischen Verteidigung bemüht, sabotiert Ungarn diese Bemühungen bei jeder Gelegenheit. DERRICK WYATT (EN) schlägt eine radikale Lösung vor: Die Mitgliedstaaten sollten gleichzeitig aus den EU-Verträgen gemäß Artikel 50 EUV austreten und sich in neuen Verträgen ohne Ungarn zusammenschließen – um vereint gegen Russland zusammenstehen zu können.

„Veilchen träumen schon, wollen balde kommen“ – Polen träumt von der Rückkehr zum Rechtsstaat, doch diese erweist sich als Drahtseilakt. JOHN MORIJN (EN) analysiert, warum ausgerechnet die Venedig-Kommission diese Aufgabe weiter verkomplizieren könnte, und skizziert einen möglichen Ausweg.

Währenddessen hat in Albanien der Wecker geklingelt: Die dortige „Vetting Commission“ hat kürzlich ihr Mandat abgeschlossen – ein Meilenstein für die Justizreform des Landes, insbesondere im Kampf gegen Korruption. Doch droht der Reformprozess wiederum zur Einschlafhilfe zu werden und sich selbst zu gefährden, warnt JOAQUÍN URÍAS (EN).

Nicht nur einschläfernd, sondern geradezu schädlich kann der Einfluss sozialer Medien auf Jugendliche sein. Mehrere EU-Mitgliedstaaten fordern inzwischen Altersbeschränkungen für Social Media. SARAH ESKENS (EN) seziert die aktuelle Debatte und plädiert dafür, sich statt auf pauschale Altersverbote lieber auf problematische Designfeatures zu konzentrieren.

Über eine andere Art von Altersbeschränkung verhandelte diese Woche das Bundesverfassungsgericht: Nach geltendem Recht gilt eine starre Altersgrenze von 70 Jahren für das Notaramt, ein alternder Notar klagt dagegen. SIMON DIETHELM MEYER (DE) findet, dass diese Regelung nicht nur unverhältnismäßig ist, sondern auch der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege eher schadet als nützt.

Auch bei der Restitution von NS-Raubkunst ist Zeit ein entscheidender Faktor. Nach monatelanger Debatte wurde das Verwaltungsabkommen zur „Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubkunst“ am Mittwoch endlich unterzeichnet. ANNE DEWEY (DE) räumt mit gängiger Kritik auf und zeigt, warum die neuen materiellen Maßstäbe eine gerechte Lösung sind.

Die Frage nach unrechtmäßiger Ingewahrsamnahme ist nicht nur in der Kunst umstritten, sondern auch im Völkerstrafrecht. Die jüngste Überstellung von Rodrigo Duterte an den Internationalen Strafgerichtshof wurde von vielen gefeiert, aber könnte das Misstrauen Südostasiens gegenüber dem Gerichtshof weiter vertiefen, wie LASSE SCHULDT (EN) erklärt.

„Horch, wie ein ferner Harfenklang, so leise, so fern!“ Das Echo des Rechts mag mit jeder Woche leiser klingen, doch wir können es noch hören.

„Frühling, ja du bist’s! Dich hab‘ ich vernommen!“

Danke für die aufmunternden Worte, Eduard.

*

Ihnen alles Gute!

Ihr

Verfassungsblog-Team

Wenn Sie das wöchentliche Editorial als Email zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.